こんにちは、WorkingHaha編集部です!

小学生のお子さんにスマホを持たせるべきか、またどう管理すべきか…悩ましいですよね。共働き家庭にとってスマホは連絡手段としても便利な一方、適切な使い方をどう教えるかが課題です。今回は、2024年の最新事情を踏まえた実践的なアドバイスをお届けします。

1. 2024年の小学生とスマホ事情

スマホ所持の現状とトレンド

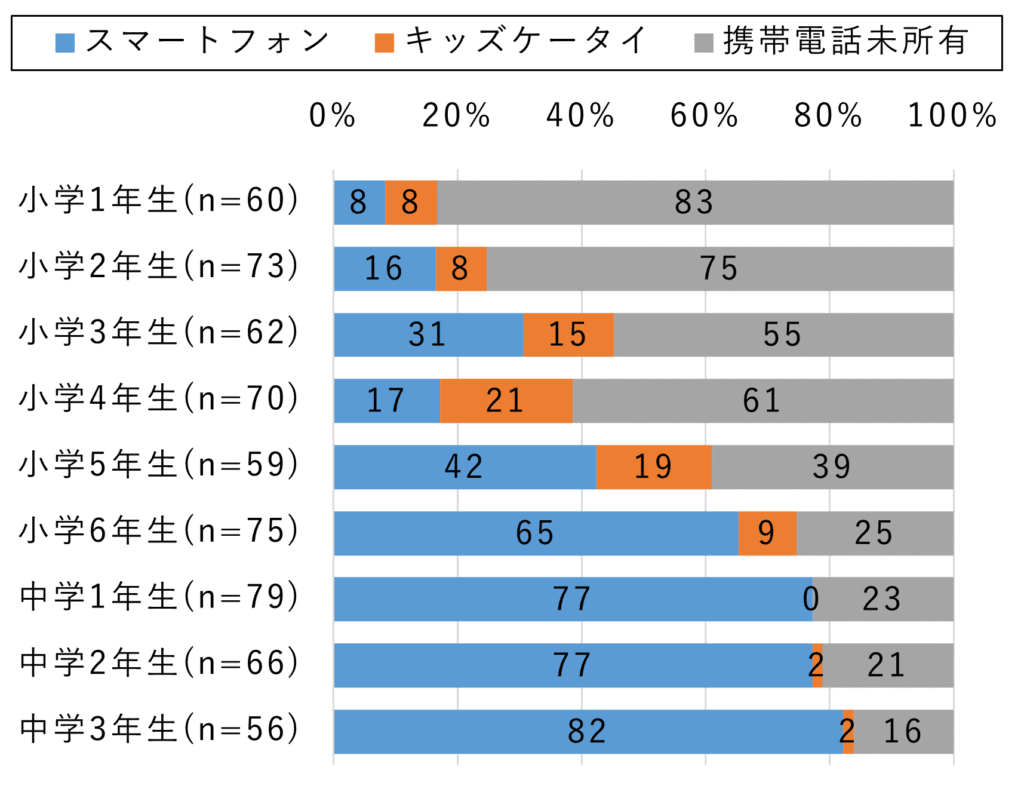

2024年現在、小学生のスマホ所持率は年々増加しており、特に高学年での所有が顕著に増加しています。

2023年11月に実施したNTTドコモ モバイル社会研究所の調査によれば、小学6年生ではスマホ所有率が半数を超え、小学生高学年のスマホ所有率が初めて4割を超える結果となりました。

(出典: NTTドコモ モバイル社会研究所)

- 低学年(6-8歳):緊急連絡用としての所持が主流

- 中学年(9-10歳):メッセージアプリや基本アプリの利用が一般的

- 高学年(11-12歳):学習アプリや趣味関連の活用が増加

スマホが子どもに与える影響

メリット

- 緊急時の安心な連絡手段

- 学習機会の拡大(教育アプリを活用した自主学習)

- デジタルリテラシーの早期育成

- 創造性や問題解決力を伸ばすツールとしての活用

デメリット

- オンライン上の危険性(いじめ、情報漏洩、詐欺など)

- 睡眠時間の減少や依存症のリスク

- 対面コミュニケーション能力低下の懸念

2. スマホ管理の基本方針

年齢に応じた適切な利用ルール

低学年(6-8歳)

- 利用時間:1日30分まで

- 主な用途:家族との連絡、教育アプリの利用

- 保護者の監視下での利用

中学年(9-10歳)

- 利用時間:平日1時間、休日2時間まで

- 主な用途:基本的なWeb閲覧、メッセージアプリ

- フィルタリングの適用

高学年(11-12歳)

- 利用時間:平日2時間、休日3時間まで

- 主な用途:学習アプリ、趣味関連の情報収集

- 徐々に自己管理能力を育成

家族で決める利用ガイドライン

- スマホ禁止時間の設定(親も同じルールで!)

- 食事中や就寝1時間前は、親もスマホを使わないことをルール化。

- 親がルールを守る姿を見せることで、子どもも納得しやすくなります。

- 親子で実践例:「食事中は全員でスマホを別室に置く」「就寝前は家族で絵本を読む時間にする」。

- パスワードの家族共有

- 子どものスマホパスワードを親が把握するのと同様に、親のスマホも必要に応じて子どもが確認できる環境を整える。

- 家族間で「スマホは信頼と安全を守るための道具」という考えを共有。

- 新しいアプリのインストールは保護者承認制

- 子どもがインストールする際は事前確認を必須とする。

- 親自身もインストールする新しいアプリについて「どんなアプリを使っているか」を共有し、親子で安全性を考える習慣をつける。

- SNS利用の明確なルール設定(親も模範に!)

- 子どもに「個人情報の投稿は避ける」「顔写真や学校名が分かる情報は載せない」と教えるだけでなく、親も同じルールを守る。

- 家族でSNSを使う場合は、一緒に投稿内容を話し合うと良いでしょう。

- 定期的な家族会議でルールの見直し

- 子どものスマホ利用状況だけでなく、親の使い方についても話し合う場を設けます。

- 親の良い例・改善点も共有し、子どもが「親も同じように努力している」と感じられるようにします。

例えば…「最近、寝る前にスマホを触りすぎていたから、今日は30分前に置いておくよ」と親が率先して発言する。

親子で一緒にスマホルールを守るポイント

- 一緒に挑戦する気持ちで!

親も「子どもと一緒にルールを守る」姿勢を示すことで、親子の信頼関係が深まります。 - 家族全員が楽しめる代替案を提案

スマホ禁止時間中は、「ボードゲーム」「読書」「おしゃべり」など、親子で楽しめるアクティビティを計画してみましょう。

ママの体験談(38歳・小3のママ)

「私も子どもと一緒に食事中のスマホ禁止を始めました。最初は仕事の連絡が気になりましたが、家族全員でルールを守ると、会話が増えて食事時間が楽しくなりました!」

親子が同じルールを守ることで、お子さんに「スマホは正しく使うもの」という認識を自然に育てることができます。家族全員でルールを共有し、楽しく安全なスマホ生活を送りましょう!

3. 最新テクノロジーを活用したスマホ管理

スマホ管理をより効果的に行うため、2024年の最新テクノロジーをフル活用しましょう。AIや統合システムの進化により、親が忙しくても安全なスマホ利用をサポートできる環境が整っています。

AI搭載ペアレンタルコントロールアプリ

AI技術の進化により、より高度で柔軟な管理が可能になりました。お子さんのスマホ利用を見守りながら、適切な利用環境を整えましょう。

- コンテンツの自動フィルタリング

- 利用パターン分析

- AIが利用時間やアプリの使用状況を分析し、依存傾向を早期発見。

- 例えば、特定のアプリへの過剰な依存が見られる場合、通知でアラートを受け取ることができます。

- 感情状態に応じた柔軟な制限

- 子どもの感情やストレス状態をAIが判断し、スマホの利用制限を調整。

- 例:ストレスが高い時は娯楽アプリを制限し、リラックスできるコンテンツを優先表示。

位置情報と健康管理の統合システム

スマホの活用で、安全確認や健康管理がより手軽になっています。

- リアルタイム位置情報共有

- 子どもの登下校時や外出先での安全を確認。

- おすすめアプリ:「Life360」「Find My Kids」

- 子どもの移動履歴をチェックし、予定外の行動があれば通知を受け取ることが可能です。

- 活動量や睡眠時間のモニタリング

- スマートウォッチやアプリと連動し、運動量や睡眠の質を把握。

- 運動不足が分かれば、一緒に散歩を提案するなど健康的な生活習慣のきっかけ作りに。

- 緊急SOS機能と自動通知システム

- 子どもが危険を感じた際にワンタッチでSOSを送信できる機能を搭載。

- 親のスマホに即座に通知が届き、迅速な対応が可能です。

- 一部アプリでは、音声記録機能もあり、状況をより正確に把握できます。

共働き家庭向け:無理なく導入するポイント

- 家族でアプリの使い方を共有

- ペアレンタルアプリの設定や利用方法を家族全員で確認し、透明性のある使い方を心がけましょう。

- スマホ管理を「見守り」と捉える

- 厳しい監視ではなく、子どもの安心と成長をサポートするツールとして活用。

- 定期的に「どんなアプリを使っているか」「不便に感じていることはないか」を話し合うことで、親子の信頼関係が深まります。

ママの体験談(40歳・小6のママ)

「位置情報共有アプリと睡眠モニタリング機能を導入しました。外出中の子どもの様子が分かり安心感が増え、家族全員がストレスなく過ごせています。」

4.安全性の確保とプライバシーの尊重

安全性の確保とプライバシーの尊重子どもがスマホを安全に利用するためには、オンライン上の危険からの保護とプライバシー意識を育むことが重要です。最新のツールや教育を通じて、親子で安心な環境を整えましょう。

オンライン上の危険からの保護

- 最新のセキュリティソフトの導入

- 不正アクセスやウイルスからスマホを守るため、必ずセキュリティソフトをインストール。

- おすすめソフト:「Norton Family」「ESET Parental Control」

- 安全な公式アプリストアのみの使用許可

- アプリのインストールは「Google Play」や「App Store」などの公式ストアのみ利用。

- オンライン詐欺やフィッシング詐欺対策の教育

- 「知らないリンクはクリックしない」「怪しいメッセージは無視する」といった基本ルールを子どもと共有しましょう。

- SNSの利用年齢を守る

- LINEやX(旧Twitter)など、SNSには利用対象年齢が設定されています。これを守ることで、子どもが早すぎる段階でリスクにさらされるのを防げます。

- LINE:利用は13歳以上(未成年の場合、親の同意が必要)。

- X(旧Twitter):利用は13歳以上。

- InstagramやTikTok:利用は13歳以上。

- 対象年齢に達していない場合は登録を見送り、家族専用SNSや子ども向けのアプリで代替することをおすすめします。

- LINEやX(旧Twitter)など、SNSには利用対象年齢が設定されています。これを守ることで、子どもが早すぎる段階でリスクにさらされるのを防げます。

- 有害な広告をブロックするアプリの活用

- 子どもが利用する際に、不適切な広告が表示されるリスクを減らすためのアプリを導入。

- おすすめアプリ:

- AdGuard:有害広告やトラッキングをブロック。

- BlockSite:不適切なサイトやアプリへのアクセスを防止。

- YouTube Kids:広告が管理された安全な動画視聴環境を提供。

子どものデジタルプライバシー教育

- 個人情報の重要性と適切な共有範囲の理解

- 子どもに「名前」「住所」「電話番号」など、絶対に共有してはいけない情報を具体的に説明。

- 例:「ゲームでフレンドリクエストが来ても、知らない人には情報を教えない。」

- SNSでの投稿内容の永続性について説明

- 「インターネットに投稿した情報は完全に削除できない」という事実を伝えます。

- 実際の事例を簡単に紹介し、子どもにとって理解しやすい形で説明しましょう。

- プライバシー設定の重要性と方法の指導

- SNSのアカウントは必ず非公開設定にし、フォロワーを管理する習慣をつけます。

- 親子で一緒に設定することで、具体的な方法を身につけられます。

共働き家庭への提案:無理なくプライバシー教育を進めるコツ

- 定期的なチェックタイムを設定

週末に親子でスマホを見直し、安全性やプライバシー設定を確認しましょう。 - 親子での実践を通じて学ぶ

親も同じルールを守る姿勢を見せることで、子どもに自然と意識が浸透します。

ママの体験談(39歳・小5のママ)

「AdGuardを入れてから、不適切な広告が出なくなり安心しました。週末にはSNSの投稿内容を一緒に確認し、娘が安全に使えるようになりました。」

5. スマホを活用した学習とスキル開発

スマホは学習やスキル開発において非常に効果的なツールです。正しく活用すれば、学校の学びを補完し、創造力や問題解決能力を伸ばす機会を提供できます。

教育アプリの選び方と活用法

- 学校のカリキュラムに沿った学習アプリの選択

- 親子で取り組むプロジェクト型学習

- スマホを使って親子で一緒に学びを深めるプロジェクト型の活動に挑戦。

- 例えば…

- 夏休みの自由研究として、「近所の植物図鑑」を作成。スマホで写真を撮り、「Canva」で図鑑をデザイン。

- 地元の歴史を調べ、Google Earthを使って散策マップを作成。

- メリット:学習を通じて親子のコミュニケーションが深まり、成果を形に残せる楽しさも味わえます。

- AIによる個別最適化された学習プログラムの活用

- 学習進度や苦手分野に応じて内容を自動調整するアプリを活用。

- 例:「AI国語」では、子どもの読解力に応じた文章問題を出題。

デジタルリテラシーの育成

- 情報の信頼性評価スキルの訓練

- インターネットで得た情報を正しく評価する方法を教えましょう。

- 実践例:「Wikipedia」やニュースアプリを見ながら、「誰が書いた情報か」「信頼できる情報源か」を親子で話し合う。

- プログラミング思考を育むアプリの導入

- デジタルツールを活用した創作活動の奨励

- スマホで絵を描いたり、動画を編集したり、創作活動を楽しみましょう。

- おすすめアプリ:

- Canva:デザインやプレゼンテーション作成に最適。

- iMovie:簡単な動画編集が可能で、子どもでも扱いやすい。

共働き家庭向け:スマホ学習を成功させるコツ

- ルーティンを作る

- 平日の15分や週末の30分を「スマホ学習タイム」に設定。無理なく続けられる環境を整えます。

- 親子で成果を確認

- アプリの進捗を一緒に確認し、「すごいね!」と声をかけることで、子どものモチベーションをアップ。

- 学習後に共有タイムを設ける

- 学んだことや作った作品を親子で発表し合う時間を作りましょう。親も一緒に楽しむことで、スマホ学習への意欲が高まります。

ママの体験談(38歳・小4のママ)

「子どもと一緒にデジタルツールでデザインを作り、iMovieで夏休みの動画を編集しました。親子の思い出作りにもなり、子どもの創造力がぐんと伸びた気がします。」

6. 共働き家庭ならではのスマホ活用術

共働き家庭にとって、スマホは単なる連絡手段以上に、家族の生活を支える強力なツールです。親子でルールを共有しながら、便利で効率的に活用する方法をご紹介します。

遠隔でのコミュニケーションツール

- ビデオ通話を活用した宿題サポート

- 親が仕事中でも、ビデオ通話を使えば子どもの宿題の質問に答えたり、確認が可能です。

- おすすめツール:「LINE」「Zoom」「Google Meet」

- 位置情報共有アプリによる安全確認

- 登下校や外出時にリアルタイムで位置情報を確認できるアプリを活用。

- おすすめアプリ:「Life360」「Find My Kids」

- 子どもの移動履歴をチェックし、予期せぬ移動があった場合に通知を受け取る設定もできます。

- 家族専用SNSでの日常的な連絡と情報共有

- 日常の連絡や写真の共有には、家族専用のグループチャットを作成。

- 「今日の夕食は何?」「お迎えは何時?」といった会話もスムーズに。

- おすすめアプリ:「LINEグループ」「WhatsApp」

家事・スケジュール管理への子どもの参加

- 家族共有のデジタルカレンダーの活用

- 家族全員のスケジュールを1つのデジタルカレンダーで共有。

- 学校行事や習い事、家族の予定を可視化して管理します。

- おすすめツール:「Google Calendar」「TimeTree」

- 家事分担アプリによる責任感の育成

- 家事の分担をアプリで可視化し、子どもにもタスクを割り当てることで責任感を育てます。

- おすすめアプリ:「OurHome」「Tody」

- 例:食器の片付け、洗濯物を畳むなど、小さなタスクから始めましょう。

- リマインダー機能を使った自己管理能力の向上

- スマホのリマインダー機能を活用し、宿題や持ち物の準備を子ども自身が管理できるようにサポート。

- 例:「8時:学校の準備完了」「19時:宿題タイム開始」など、短いリマインダーを設定。

7. スマホ依存を防ぐための対策

警戒すべきサインと早期介入

- スマホ依存のサイン

- 食事や睡眠を後回しにしてスマホを優先する。

- オンライン交流が現実の人間関係よりも大切になる。

- スマホを取り上げられると強い不安や怒りを感じる。

早期介入のポイント

- オープンな対話を心がける

- 子どものスマホ利用について定期的に話し合い、ストレスや不満を聞き出します。

- 代替活動の提案

- スマホ以外で楽しめるアクティビティ(運動、読書、家族とのボードゲームなど)を提案し、実践します。

- デジタルデトックスの実践

- 家族全員で「スマホフリーデー」を設定し、自然体験や対面での交流時間を楽しみましょう。

ママの体験談(40歳・小4のママ)

「子どもがスマホを手放せない状態になりかけていたので、週に1回『家族スマホフリーデー』を設けました。最初は不満そうでしたが、一緒に料理や散歩を楽しむうちに、スマホなしでも過ごせる楽しさを感じてくれたようです。今では、自分から『今日は何して遊ぶ?』と提案してくれるようになりました!」

8. 専門家からのアドバイスQ&A

Q1: 子どものSNS利用はいつから認めるべき?

A: SNSの年齢制限は、必ず守ることが重要です。LINE、X(旧Twitter)、Instagram、TikTokなど、多くのSNSは利用年齢を13歳以上と定めています。このルールを遵守することで、オンライン上の危険から子どもを守る第一歩となります。

利用を認める際は、以下の点に注意してください:

- プライバシー設定の徹底指導

アカウントは必ず非公開に設定し、個人情報が漏れないようにしましょう。 - オンラインエチケットの教育

ネット上でのマナーや、言葉の選び方について話し合う機会を設けることが大切です。 - 親子での定期的な確認

投稿内容やコメントを一緒にチェックし、適切な使い方ができているか確認しましょう。

アドバイス: 13歳以下の場合は、家族専用SNSや子ども向けアプリで代替することを検討してください。

Q2: スクリーンタイムの管理と学習利用のバランスは?

A: スクリーンタイムを「娯楽」と「学習」に分けて管理することが効果的です。

- 学習用アプリの利用時間を別枠で設定

- 学習に使用する時間は、娯楽のスクリーンタイムとは区別し、子どもが負担を感じない範囲で設定しましょう。

- 学習アプリの選択を子どもと一緒に行う

- 子どもの興味や学習スタイルに合ったアプリを選ぶことで、モチベーションが長続きします。

- デジタル学習と従来の学習方法をバランス良く組み合わせる

- ノートや紙の教材を併用することで、視覚や手を使った学びが深まります。

- 定期的に学習効果を確認し、アプリを見直す

- 子どもと一緒に学習の進捗を振り返り、必要に応じてアプリを変更します。

親子での対話が鍵

共働き家庭の皆さん、小学生のスマホ管理は悩ましい問題ですが、厳しい制限や禁止ではなく、子どもと一緒にルールを作ることがポイントです。SNSやスマホは、正しく使えばお子さんの興味や才能を伸ばすツールになります。

- 親子のコミュニケーションを深める機会としてスマホ利用を捉えましょう。

- 完璧を目指さず、家族に合った使い方を見つけていくことが大切です。

Working Hahaは、健全で創造的なデジタルライフを応援します!

お子さんの成長を支えるスマホ管理のヒントとして、この記事をぜひご活用ください。