こんにちは、WorkingHaha編集部です。今回は、働くママの皆さんにとって悩みの種になりがちな「小学生のスマホ管理」について、実践的なアドバイスをお届けします。忙しい毎日の中で、子どもの成長を見守りながら、どうやってスマホとうまく付き合っていけばいいのか。一緒に考えていきましょう。

小学生のスマホ所持の現状と課題

増加する小学生のスマホ所持率

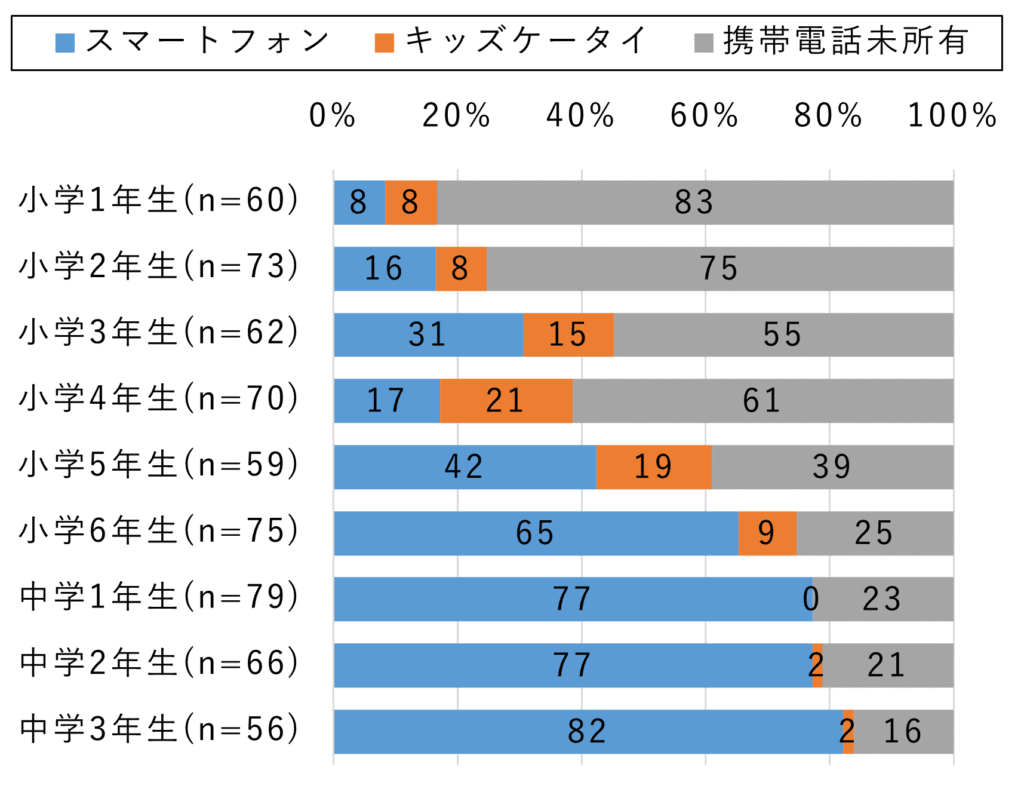

最近、電車の中で小学生がスマホを操作している姿を見かけることが増えましたよね。実は、小学生のスマホ所持率は年々上昇しているんです。NTTドコモ モバイル社会研究所の調査によると、小学6年生ではスマホ所有率が半数を超え、小学生高学年のスマホ所有率が初めて4割を超える結果となりました。

この傾向は、私たち働くママにとっては子どもの安全確認や緊急連絡の手段として便利な一方で、新たな悩みのタネにもなっているようです。「うちの子にも持たせるべき?」「どうやって管理すれば良いの?」という声をよく耳にします。

スマホが子どもに与える影響

メリット

- 緊急時の安心な連絡手段

- 学習機会の拡大(教育アプリを活用した自主学習)

- デジタルリテラシーの早期育成

- 創造性や問題解決力を伸ばすツールとしての活用

デメリット

- 対面コミュニケーション能力低下の懸念

- オンライン上の危険性(いじめ、情報漏洩、詐欺など)

- 睡眠時間の減少や依存症のリスク

小学生のスマホルールとその目的

スマートフォンを持つ機会が増えた現代、特に小学生が使用する場合は、年齢や目的に応じたルールを決めることが重要です。それぞれの成長段階に合わせた適切な利用ルールを設定し、スマホが子どもの成長を支えるツールとなるよう工夫しましょう。

低学年(6-8歳)

利用ルール

- 利用時間:1日30分まで

- 主な用途:家族との連絡、教育アプリの利用

- ルール:保護者の監視下でのみ利用する

目的

- スマホを緊急連絡手段として活用し、安全性を確保することを第一に考えます。特に通学中の安心感を得ることがポイントです。

ママの体験談(35歳・子ども2人)

「初めて子どもにスマホを持たせたときは、使いすぎが心配でしたが、利用時間を短くし、通学中に家に連絡をする目的に絞ることで、適切に使えていると感じます。」

中学年(9-10歳)

利用ルール

- 利用時間:平日1時間、休日2時間まで

- 主な用途:基本的なWeb閲覧、メッセージアプリ

- ルール:フィルタリングを設定し、不適切なコンテンツへのアクセスを防止する

目的

- メッセージアプリなどを通じて、友達や家族とのコミュニケーションを深め、自己表現を学ぶ機会を提供します。また、基本的なWeb検索スキルを育成します。

ママの体験談(38歳・子ども3人)

「友達とメッセージでやり取りする楽しさを覚えた息子には、使い方のルールを徹底しました。誤った情報に触れないように、フィルタリングも活用しています。」

高学年(11-12歳)

利用ルール

- 利用時間:平日2時間、休日3時間まで

- 主な用途:学習アプリ、趣味関連の情報収集

- ルール:自己管理の練習を兼ね、利用状況を親と共有する

目的

- 学習アプリや趣味の検索を通じて、自主的な学びの力を養います。さらに、自己管理能力を身につけ、責任感を育てる準備期間とします。

ママの体験談(40歳・子ども1人)

「小学校高学年になると、子ども自身が調べ物をしたいとスマホを活用する場面が増えました。親子でルールを決め、一緒に使い方を振り返るようにしています。」

スマホルールの設定で大切なこと

- 家族で話し合う

子どもが納得してルールを守れるように、家族全員で話し合い、ルールを設定しましょう。 - 親もルールを守る

子どもにルールを守るよう求めるだけでなく、親もスマホの使い方や時間管理のルールを共有することが大切です。親が模範を示すことで、子どもも自然とルールを守りやすくなります。例えば、家族の時間にはスマホを使わない、食事中は画面を見ないなどの具体例を取り入れてみましょう。 - ルールの見直し

子どもの成長や利用状況に合わせて、定期的にルールを更新することが大切です。家族の中で何がうまくいき、どこに改善が必要かを話し合う場を設けると良いでしょう。 - 失敗を学びに変える

ルールを破ってしまった場合も頭ごなしに叱らず、失敗から学べるよう導いてあげましょう。「なぜ守れなかったか」を一緒に考え、次にどうすれば守れるかを子どもと話し合う時間を大切にしましょう。

テクノロジーを活用したスマホ管理方法

子どもは大人よりも好奇心旺盛で、驚くほど早くスマホを使いこなしてしまいます。一方で、親がデジタル知識やリテラシーに不足していると、子どもが知らないうちに危険な状況に陥るリスクが高まります。だからこそ、子どもを守るためには、親自身がスマホや最新テクノロジーの知識を学び、意識を高めることが不可欠です。

2025年現在、AIや統合管理システムなどの進化により、親が忙しい中でも子どものスマホ利用を効果的に見守れるツールが充実しています。ここでは、最新テクノロジーを活用したスマホ管理の方法を紹介し、安全で健全なスマホ利用をサポートするためのヒントをお伝えします。

参考リンク:政府広報「ネットの危険からこどもを守るために保護者が知っておきたいこと」

1. AI搭載ペアレンタルコントロールアプリ

AI技術を活用したアプリで、子どものスマホ利用を見守りながら、適切な環境を整えましょう。

- コンテンツの自動フィルタリング

不適切なサイトやアプリを年齢に応じて自動でブロック。

おすすめアプリ:「FamiSafe」「Qustodio」 - 利用パターン分析

AIがアプリ使用状況や利用時間を分析し、依存傾向を早期発見。

例:特定のアプリに過剰依存が見られる場合、通知でアラートを受信。 - 感情状態に応じた柔軟な制限

子どものストレス状態をAIが判断し、利用制限を自動調整。

例:ストレスが高いと判断された場合、娯楽アプリを制限し、リラックスコンテンツを優先表示。

2. 有害な広告をブロックするアプリの活用

子どもがスマホを使う際に、適切でない広告が目に入るのを防ぐことも重要です。

- 広告ブロックアプリの導入

アプリやブラウザ上の有害な広告を自動的に除去。

おすすめアプリ:「AdGuard」「AdGuard」

これらのツールを活用することで、不適切な情報への接触リスクを減らせます。

3. 位置情報と健康管理の統合システム

スマホを使ったリアルタイム管理で、安全性と健康をサポート。

- リアルタイム位置情報共有

子どもの移動状況を確認し、安全を見守る。

おすすめアプリ:「Life360」「Find My Kids」 - 活動量と睡眠時間のモニタリング

スマートウォッチや連動アプリを使って運動量や睡眠状況を管理。

例:運動不足がわかったら、家族で散歩や運動を計画。 - 緊急SOS機能

危険時にワンタッチでSOSを送信。音声記録機能付きのアプリなら、より正確な状況把握が可能です。

4. 共働き家庭向け:無理なく導入するポイント

- 家族でアプリの使い方を共有

アプリの設定や機能を家族全員で確認し、透明性を確保しましょう。 - スマホ管理を「見守り」と捉える

管理の目的は「監視」ではなく、「安心と成長のサポート」。

定期的に子どもとアプリ利用について話し合い、信頼関係を深めることが大切です。

子どもの自立心を育むスマホ管理

スマホ管理を通じて、子どもに責任感やデジタルリテラシーを身につけさせることは、将来「自立した個人」として社会に貢献できる力を育む大切なステップです。ただし、成長とともに子ども自身が自ら考え、ルールを決め、自己管理を学ぶことが何より重要です。

親が決めるルールから、子どもが決めるルールへ

小さいうちは、親が決めたルールで見守ることができますが、中学生・高校生、そして大人へと成長するにつれて、子ども自身が自分でルールを作り、自分で自分を律する力を育む必要があります。

- 小学生の段階

親が利用時間やコンテンツの制限を設け、安全な環境を整えることが基本です。この時期に、ルールに従う習慣を身につけさせることで、自己管理の基盤が築かれます。 - 中学生・高校生の段階

成長に伴い、自分でルールを決めて守る力を少しずつ育てていきましょう。親は「監視」から「伴走者」へと役割をシフトさせることが大切です。

例:

- 「利用時間をどう管理するか」を子どもに考えさせる

- 定期的に親子で話し合い、ルールを見直す - 大人への準備として

スマホの利用が生活の一部となる中で、ネットリテラシーが欠けていたり、スマホ依存に陥ったりしないよう、問題意識を持たせることが重要です。子どもが将来自分自身を律する大人になるためには、今の段階から「考える力」を育てる取り組みが必要です。

自分で考える力を育むための具体的な方法

1. トラブルを一緒に考える

スマホやインターネットで起こりうる問題について、子どもと一緒に考え、対処法を話し合いましょう。

例:

- SNSでのトラブル

- 偽情報や詐欺にどう対応するか

- 依存の兆候を感じたときの対策

2. 自己管理の練習

- 子どもがスマホの利用時間やコンテンツを自分で選び、責任を持つ練習をしましょう。

- 利用後に「どんな気持ちになったか」「使いすぎていないか」を振り返る習慣を身につけると効果的です。

3. 自分自身を律する力を育む工夫

スマホに頼らずに過ごす時間を計画的に作ることを促します。例えば、「スマホを使わない1時間」の過ごし方を一緒に考えるなど、スマホ以外の楽しみを見つけることも大切です。

未来に向けて育てたい力

子どもが「自立した個人」として成長するためには、ネットリテラシーや自己管理能力だけでなく、責任感や倫理観も必要です。これらの力を育むことで、以下のような未来を目指しましょう。

- スマホ依存を防ぐ力を持つ

スマホを使いこなす一方で、適切な距離感を保ち、生活を豊かにするためのツールとして活用できる。 - ネットリテラシーのある大人に

ネット上の情報を正しく理解し、適切に活用できるスキルを持った大人になる。

働くママならではのスマホ管理の工夫

仕事に家事に育児にと大忙しの働くママたちにとって、スマホ管理を「無理なく」「効果的に」行うことは大切です。でも、手間をかけるのは難しいですよね。ここでは、忙しい中でも取り入れやすい工夫をご紹介します。

忙しい中でも実践できる管理テクニック

1. 朝の会話を活用する

朝食の準備や通学前の数分を活用して、「今日のスマホの使い方」を簡単に確認するだけでも効果的です。

例:「今日は何時から宿題する予定?その前にゲームを30分だけ使おうか」など、ルールを自然に話題に。

2. 通勤時間で効率チェック

ペアレンタルコントロールアプリの確認や設定変更は、電車やバスの移動中でも可能です。短い時間でも子どものスマホ利用状況を把握し、「ゲームが増えているな」といった気づきを夜の会話につなげましょう。

3. 質を重視した関わり

「毎日管理」ではなく、「質の高いコミュニケーション」を意識してみましょう。

- 週末の30分を共有タイムに

子どもと一緒にスマホを見ながら「このアプリ楽しいね」「困ったことはなかった?」と話すだけで信頼感が深まります。 - リラックスした時間を活用

お風呂の時間や寝る前のひとときなど、リラックスした雰囲気でスマホの話題を切り出すと、本音が聞きやすいですよ。

4. タスクを家族でシェア

働くママが一人で管理を抱え込むのではなく、家族みんなで協力する方法を取り入れましょう。

例:ペアレンタルアプリの基本設定をパパが担当する、週末のルール振り返りを兄弟で話し合うなど。

家族全体で取り組むスマホルールの作り方

1. 家族会議でルールを作成

家族で話し合う時間を確保し、子どもの意見も取り入れてルールを決めましょう。

例:「スマホを使うとき、どうすれば安全に楽しめるか?」など、子どもが主体的に考える場を作る。

2. ルールを見える形に

作ったルールは冷蔵庫やリビングに貼って視覚化を。簡単なチェックリストやイラストを加えると、子どもにも分かりやすくなります。

3. ノースマホタイムの導入

家族全員がスマホを手放す時間を設定することで、親も子どももスマホとの適切な距離感を学べます。

例:「夕食時は家族で会話を楽しむ」「就寝1時間前はスマホ禁止」など。

4. 成果を共有してお祝い

ルールを守れたときには、小さなお祝いを通じてポジティブな体験に。

例:「1週間守れたら家族で公園へピクニック」や、「好きなデザートを買う日を作る」など。

未来を見据えたスマホ管理

働くママとしての忙しい日々の中でも、スマホ管理は「今だけ」の取り組みではなく、将来の子どもの自立やネットリテラシー育成につながる大切なプロセスです。

1. 自立への準備を意識する

- 子ども自身がルールを考えられるよう、親はサポート役に徹することがポイントです。

- ルールを押し付けるのではなく、「なぜ必要なのか」を一緒に考えるプロセスを大切にしましょう。

2. 完璧を求めすぎない

失敗は学びの一部と捉え、柔軟な対応を心がけましょう。時にはルールを微調整しながら、子どもの成長に合わせて管理を進めていきましょう。

肩の力を抜いて、楽しく続けるために

スマホ管理を通じて親子のコミュニケーションが深まり、子どもが自立していく過程を一緒に楽しむことが大切です。忙しい働くママでも無理なく取り組める方法を取り入れ、家族全体で成長を支え合いましょう。

子どもたちの未来のために、Working Hahaは頑張るママを応援します!