こんにちは、WorkingHaha編集部です!

今回は、中学受験を控えたお子さまを持つ働くママに向けて、避けて通れない「塾選び」についてのアドバイスをお届けします。

「いつ頃から塾を選ぶべきなの?」

「受験期の塾通いはどのくらいになるの?」

こんな疑問を抱えていませんか? 忙しい日々の中で、子どもに合った塾を選ぶことは簡単ではありません。ここでは、働くママがスムーズに塾選びを進められるよう、タイミングや塾通いの実情を含めてポイントを整理しました。

塾選びはいつから?働くママが知りたいスケジュール

塾を選び始めるタイミングは、お子さんの学年や志望校の難易度によって異なりますが、一般的には以下の流れがおすすめです。

【小学3年生】準備段階:塾探しをスタート

この時期は情報収集を始め、体験授業に参加するのが理想的です。特に、御三家や難関校を目指す場合、早期スタートが重要です。

- 目標:お子さんの学力や性格に合った塾をリストアップ

- ポイント:通いやすさ、カリキュラム、費用を確認

【小学4年生】通塾スタート

受験勉強の基本が始まるのは小学4年生から。この時期に塾へ入会し、基礎固めを行うことが多いです。

- 通塾頻度:週2~3回

- 勉強内容:基礎学力の定着と学習習慣の確立

【小学5年生】本格的な受験対策

志望校対策や応用力を養う時期です。塾の宿題量が増え、親のフォローも求められることが多くなります。

- 通塾頻度:週3~4回

- ポイント:志望校別のクラスや模試を活用

【小学6年生】受験直前期

夏休み以降、通塾頻度がさらに増え、週5~6日塾に通うケースも珍しくありません。親子でスケジュール管理を徹底しましょう。

- 通塾頻度:週5~6回(講習や特訓含む)

- 目標:志望校の過去問対策、模試での合格圏内入り

ママの体験談(40代・2児の母)

「小学5年生から塾に通い始めました。最初は週2回だったのに、6年生になるとほぼ毎日。帰宅が21時を過ぎることもあり、食事やお風呂の時間がずれて大変でした。でも、夏期講習を受けた後、志望校が明確になり、子どものやる気がグッと上がったのを感じました。」

塾選びの成功ポイント:迷ったらここをチェック

指導方針と教育理念

塾を選ぶ際、まず確認すべきは塾の指導方針と教育理念です。単に「合格」を目指すだけでなく、子どもがどのように成長できるかを考えることが重要です。

- 子どもの自主性を重視しているか

自ら考え、行動する力を育む指導があるか。 - 暗記中心か、思考力を養う指導か

知識の詰め込み型か、問題解決型かをチェック。 - 中学受験後の学習も見据えているか

中学以降も活きる学習スタイルを提案しているか。

ママの体験談(40代・2児の母)

「息子は自分で考えるのが好きなタイプ。『考える力』を重視する塾に通わせたことで、楽しみながら学ぶ姿勢が身につきました。」

合格実績と志望校対策

塾の合格実績は、選ぶ際の大きな指標となりますが、数字だけで判断せず中身を確認しましょう。

- 志望校と同レベルの学校への合格実績

具体的な学校名や合格者数をチェック。 - 過去数年間の実績推移

安定して結果を出しているか。 - 志望校別の対策授業の有無

過去問演習や特化型授業があるか。

ママの体験談(30代・1児の母)

「志望校別の対策講座が充実している塾を選びました。過去問対策のおかげで娘が自信を持って本番に挑めたのが良かったです。」

講師の質と指導体制

講師の質は、子どものやる気や理解度に直結します。

- 講師の経歴や指導経験

ベテラン講師がいるか。 - 正社員とアルバイト講師の割合

安定した指導体制か。 - 少人数制か集団授業か

子どもの性格に合うクラス編成か。

ママの体験談(40代・2児の母)

「息子は質問が苦手だったけれど、塾の先生が親身に対応してくれたことで、次第に積極的に学べるようになりました。」

授業料と追加費用

塾費用は、月謝以外の諸経費も含めてトータルで考えることが大切です。

- 月謝以外の諸経費(教材費、施設費など)

見落としがちな費用を確認。 - 長期的な費用の見通し

小学6年生での増額を考慮。 - 兄弟割引の有無

家計への負担を軽減できるポイントをチェック。

ママの体験談(40代・3児の母)

「最初は月謝だけを見て塾を選びましたが、教材費や模試代が追加で発生することを後から知り、驚きました。トータルコストを事前に把握しておくのが大切です。」

費用:志望校別の目安と追加費用

中学受験の費用は、志望校のレベルや塾の形式(集団授業、個別指導など)によって異なりますが、以下のような目安があります。

- 中堅校を目指す場合(公立中高一貫校や中堅私立校)

- 小学4~5年生:年間30万~50万円

- 小学6年生:年間60万~100万円

- 難関校を目指す場合(御三家や最難関校)

- 小学4~5年生:年間50万~70万円

- 小学6年生:年間100万~150万円

さらに、難関校を目指す場合、家庭教師や個別指導塾の併用をする家庭も多く、その場合の費用は次の通りです。

- 家庭教師:1回2時間程度の授業で、月額5万~10万円(週1回の場合)

- 個別指導塾:1科目あたり月額3万~8万円(週1~2回の場合)

これらは、集団塾に通いながら苦手科目や志望校対策を補うために追加で利用されることが一般的です。

模試や特別講習の費用

中学受験では、塾の通常授業以外にも多くの費用がかかります。

- 模試代:1回5,000~8,000円(年間で6~10回程度受験)

- 季節講習(夏期・冬期・直前特訓):1回10万~30万円(受講内容による)

- 特別講座や志望校対策講座:5万~15万円(内容や期間に応じて)

ママの体験談(40代・3児の母)

「最初は予想以上の費用に驚きました。でも、家族で話し合い、志望校に向けて必要な投資だと納得。結果的に子どもが自信をつけて合格できたので良かったです。」

働くママの視点で考える塾選びの基準

1. 立地と通塾時間

働くママにとって、塾の立地は最優先事項の一つです。通いやすさや安全性が確保されているかをチェックしましょう。

- 自宅や学校からの距離

自宅や学校から近い場所にある塾は、子どもの負担軽減につながります。 - 公共交通機関の利便性

電車やバスの本数、駅からの徒歩距離などを確認。 - 夜間の安全性

塾の周辺が人通りの多い場所か、街灯が十分にあるかを確認することも重要です。

ママの工夫例

「仕事帰りにお迎えに行けるよう、駅から近い塾を選びました。家からは少し離れていますが、子どもと一緒に帰る時間が作れて良かったです。」

2. オンライン授業の有無

コロナ禍以降、オンライン授業の導入が進み、塾選びの重要なポイントとなっています。

- 平常時のオンライン授業の有無

通塾が難しい日でも対応できるか確認。 - 緊急時のオンライン対応体制

天候不良や感染症対策などの非常時に柔軟な対応ができるか。 - オンライン授業の質

授業の進行方法、教材のオンライン対応、リアルタイムでの質問が可能かを確認。

ママの体験談

「急な出張の時も、子どもが自宅でオンライン授業を受けられるので安心です。祖父母に見てもらう時も、授業だけは受けられるので助かっています。」

3. 保護者サポート体制

働くママが安心して子どもを塾に通わせるには、塾からのサポート体制も重要です。

- 保護者会や個別面談の頻度

定期的に行われる面談や情報提供の場があるか確認。 - LINEやメールでの連絡体制

忙しい中でも、塾からスムーズに連絡が受けられる体制があると便利。 - 家庭学習のアドバイス

子どもの家庭学習をどう進めればよいかの具体的な指導やアドバイスがあると安心。

ママの体験談

「仕事で保護者会に参加できない時も、個別に時間を調整してくれる塾を選びました。先生との連携が取れて、子どもの様子もよく分かります。」

塾の種類と特徴:志望校に合わせた塾選びのポイント

1. 大手進学塾

メリット

- 豊富な教材とシステム化された指導方法

多くの志望校に対応した教材や模試が用意され、効率的に学べる。 - 合格実績が豊富で安心感がある

志望校別の対策講座や過去問演習が充実している。

デメリット

- 個別対応が少ない可能性

集団授業が中心のため、苦手分野のフォローが不足する場合も。

ママの体験談(40代・1児の母)

「大手塾の体系的なカリキュラムのおかげで、息子の弱点が明確になりました。それを克服できたのが合格の決め手だったと思います。」

おすすめの志望校

難関校や御三家

志望校別の対策が充実している塾が多いため、難易度の高い学校を目指す場合に最適です。

2. 個別指導塾

メリット

- 子どものペースや個性に合わせた指導

苦手科目を重点的に学べるほか、質問もしやすい環境。 - 忙しい家庭でもスケジュールを柔軟に調整可能

通塾回数や曜日をカスタマイズできる塾が多い。

デメリット

- 集団授業のような刺激や競争心が得にくい

仲間と切磋琢磨する機会が減り、モチベーションに影響が出る場合も。

ママの体験談(30代・1児の母)

「娘は人見知りで、集団授業だと緊張してしまうタイプでした。個別指導塾なら、先生と1対1でじっくり学べるので、のびのびと勉強できています。」

おすすめの志望校

中堅校や公立中高一貫校

特定の分野をじっくり対策したい場合に適しています。

3. 地域密着型の塾

メリット

- 地元の学校事情に詳しい

学区内の公立中高一貫校や近隣の私立中学について詳しくアドバイスを受けられる。 - アットホームな雰囲気

少人数制の指導が多く、子どもがリラックスして学びやすい。

デメリット

- 志望校の範囲が限られる場合がある

難関校への対応が十分でない場合もあるため、志望校に合わせた情報収集が必要。

ママの体験談(40代・2児の母)

「地元の塾だからこそ、近隣の学校の特徴をよく知っていて。志望校選びでもたくさんアドバイスをもらえました。」

おすすめの志望校

地元の公立中高一貫校や中堅私立校

地元密着型の情報が役立ちます。

塾選びの失敗体験談

Working Haha編集部に寄せられた、塾選びの失敗談をご紹介します。

体験談1:カリキュラムの確認不足で失敗

娘の小学校成績が良かったこともあり、周囲の勧めで大手塾に入塾しました。しかし、その塾は「予習中心」のカリキュラムで、娘には準備が難しく授業についていけませんでした。結果、勉強へのやる気を失い、最終的には退塾せざるを得ませんでした。事前に指導方法をもっと確認していれば、と後悔しています。

体験談2:講師との相性が合わず失敗

息子は質問が苦手な性格だったのですが、選んだ塾の講師は厳しいスタイルで、息子は萎縮してしまいました。体験授業では別の講師だったため、入塾後に初めて相性の悪さに気づきました。講師のタイプを事前にもっと確認しておけば、こんな事態は避けられたかもしれません。

体験談3:進捗管理の不十分さに不満

通わせた塾は面談も進捗報告もほとんどなく、息子の成績がどうなっているのか分からない状態が続きました。面談を依頼しても担当者が不慣れで、結果的に塾の管理体制に不信感を抱き退塾。もっと親身な対応を期待していただけに残念でした。

体験談4:宿題量が多すぎて家庭の雰囲気が悪化

小学4年生から塾に通い始めましたが、宿題量が膨大で、息子は毎晩遅くまで机に向かう日々。疲れ果てた息子に私がつい厳しく接してしまい、家庭全体がギスギスした雰囲気になりました。塾の宿題量やペースを事前に確認しておけば、家庭の負担を減らせたかもしれません。

体験談5:子どもに合わない教室の雰囲気で失敗

地元で評判の良い塾に入塾しましたが、教室の雰囲気が息子には合いませんでした。競争心が強い生徒が多く、息子はプレッシャーを感じて通塾を嫌がるように。体験授業だけでなく、自習室や他のクラスの雰囲気をもっと確認しておけば良かったです。

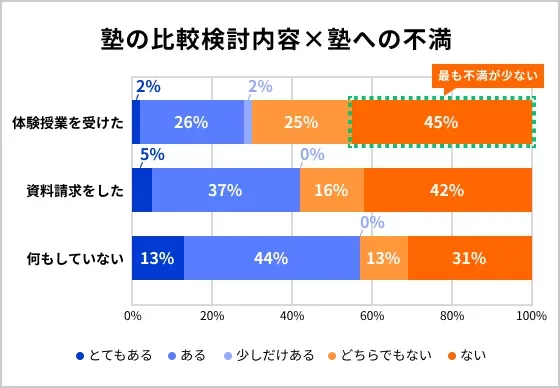

塾選びのプロセス

塾選びを失敗したと考える保護者は約40%!

塾選調べによると、塾選びにおいて「入塾後に不満があった」「ギャップを感じた」と答える保護者は約40%にのぼります。入塾前に期待していた内容と実際の体験が異なることで、後悔するケースが多いようです。

よくある不満やギャップ

- 担当講師の教え方や熱意に不満

- 追加料金が多く、予算を超えてしまった

- 自習室の環境が悪い

- 広告と実際の指導内容が異なる

塾を選んだ後に後悔しないよう、塾選びは慎重に行いましょう。その際の

情報収集の方法

1. 口コミサイトの活用

インターネット上の口コミサイトは、塾の評判や実態を知るための便利なツールです。利用者の具体的な体験談や評価が集まっていますが、個々の意見は偏りがある場合もあるため、他の情報と照らし合わせて総合的に判断しましょう。

2. 保護者間のネットワーク

ママ友や地域の保護者との会話は、リアルな体験談を得るために非常に有効です。実際に塾に通わせた保護者の生の声は、インターネットでは得られない貴重な情報源です。

ママの体験談

「同じマンションで中学受験を経験したのママ友に相談したら、意外な情報が得られました。予算や空気感、我が子に合いそうかなど、ネットだけでなく、リアルな口コミも大切だなと実感しました。」

3. 学校の先生からの情報

学校の先生は、子どもの性格や学力を理解しているため、最適な塾の種類や学習スタイルについて具体的なアドバイスをくれることがあります。特に、学校での様子を踏まえた客観的な意見が期待できます。

体験授業の活用法

複数の塾の体験授業に参加

1校だけでなく複数校の体験授業に参加することで、塾ごとの特色を比較できます。特に、授業の進め方やカリキュラム、子どもの反応を直接確認するために有効な手段です。

子どもの反応をよく観察

体験授業後の子どもの表情や感想が、塾との相性を見極める大切なポイントになります。子どもが楽しそうか、授業内容を理解できたかを具体的に質問してみましょう。

講師との相性を確認

体験授業の際、講師の人柄や指導スタイルを観察し、子どもに合ったタイプかどうかを確認します。また、体験授業後も同じ講師が担当するかについても事前に確認しておくと安心です。

ママの体験談

「娘と一緒に3つの塾の体験授業に参加しました。初めは合格実績の一番いい塾が第一候補でしたが、地元密着の塾に。娘の表情や授業後の感想が最終的な決め手になりました。」

子どもの意見の聞き方

開かれた質問をする

子どもから具体的な感想を引き出すには、質問の仕方が大切です。「どうだった?」のような漠然とした質問ではなく、「どんなところが面白かった?」や「どの部分が難しそうだった?」など、具体的な内容に触れる質問をしましょう。

子どもの気持ちを尊重する

子ども自身が納得して塾を選べるよう、気持ちを大切にしましょう。親の意見を押し付けず、子どもが安心して意見を言える雰囲気を作ることが大切です。

親の意見も率直に伝える

子どもの意見を尊重しつつ、家庭としての方針や現実的な制約についても率直に伝えましょう。親子でお互いの意見を共有することで、より良い選択ができます。

ママの体験談

「息子の意見を聞くときは、『どの塾がいい?』ではなく、『どの塾のどんなところが良かった?』と聞くようにしています。そうすることで、息子の本音が聞けるんです。」

働くママならではの時間管理術

1. 仕事と塾の送迎の両立

フレックスタイムの活用

職場の制度を活用して、送迎に合わせた勤務時間の調整を行いましょう。特にフレックスタイム制は、柔軟な働き方を可能にします。

家族内での協力体制

夫や祖父母、家族全員でスケジュールを共有し、協力体制を作ることが大切です。

利便性の良い立地の塾を選ぶ

通いやすい場所にある塾を選ぶことで、送迎時間を短縮し、仕事との両立を図ります。

自習室のある塾を選ぶ

お迎えが遅れる場合でも、子どもが安全に過ごせる自習室がある塾は安心です。

帰りの安全を確保

通塾帰りにはバス停や最寄り駅まで迎えに行き、子どもの安全を守ります。

ママの工夫例

「塾は子どもが一人で通える場所を選びました。帰りだけはバス停まで迎えに行くことで、私も仕事を調整しやすくなり、安心して通わせられています。」

2. 家庭学習のサポート方法

塾の宿題チェックリストの活用

塾で提供される宿題リストを活用して、子どもが効率的に取り組めるようサポートします。終わった内容にチェックを入れることで、進捗を可視化できます。

短時間でも質の高いコミュニケーションを

忙しい中でも、子どもと学習について話す時間を設けることで、勉強へのモチベーションを高められます。

ICTツールの活用

オンライン学習サービスやアプリを活用し、子どもの学習進捗を随時確認。スマホやタブレットを使った効率的な学習サポートが可能です。

ママの工夫例

「帰宅が遅くなる日は、通勤電車の中でスマホを使って息子の学習進捗を確認。気になる点があれば、すぐにメッセージを送っています。」

専門家のアドバイス:教育コンサルタントに聞く

「塾選びに正解はありません」

塾選びには絶対的な正解はありません。大切なのは、お子さまの個性や家庭の状況に合った塾を選ぶことです。以下のポイントに注意して塾を選びましょう。

1. 子どもの学習スタイルを理解する

集団授業で他の子どもたちと切磋琢磨する方が向いているのか、個別指導でじっくり進める方が合っているのか、子どもの性格や学習ペースを観察して判断しましょう。

2. 長期的な視点を持つ

中学受験に向けた短期的な結果だけでなく、その後の学習意欲や中学校での学びにつながる環境であるかを考えることが大切です。

3. 親子のコミュニケーションを大切に

塾にすべてを任せるのではなく、親子で進捗や悩みを共有する時間を設けることが、学習意欲を高める鍵となります。

4. 費用対効果を考える

「高額な塾が必ずしも最適とは限りません」と山田先生。家庭の経済状況を踏まえ、適切な費用感の塾を選びましょう。

5. 柔軟性を持つ

一度選んだ塾が合わない場合でも、子どもの様子を見て変更の必要があれば、勇気を持って切り替えを検討しましょう。

まとめ:子どもの可能性を広げる最適な塾選び

塾選びは、子どもの未来を左右する大切な選択です。だからこそ、情報収集や体験授業を活用し、子どもにとって最適な学びの場を見つけることが重要です。働くママは多忙な中でも、子どもの学びを支える大きな力となる存在です。

本記事が、塾選びや時間管理のヒントとなり、皆さまの家庭での学びの一歩を後押しできれば幸いです。

お子さまの可能性を広げるために、まずはできることから一歩ずつ。

WorkingHahaは、働くママとそのご家族を全力で応援します!